斫り(はつり)作業に必須!コンクリートのカッター入れ作業の基本と安全対策!!

こんにちは!湘南ユーテックです!

今回は弊社のTikTokでも人気の高い、斫り作業に伴う「カッター入れ作業」について解説します。

躯体成形に伴う斫り作業において、カッター作業はバディのような存在です。

コンクリートに適切な切り込みを入れることにより、無駄な破損を防ぎながら不要な部分を斫り取ることが出来ます。

ミリ単位の調整が必要な躯体調整斫りの場面では繊細なカッター入れなくして良い斫り作業はありません。

(☝️カッターを駆使したフェンス基礎の成形作業の画像)

この記事で、作業のコツはもちろん、安全に作業するための保護具の知識、周囲に配慮した粉塵対策など

カッター作業の基本を覚えて、質の良い斫り作業につなげることであなたの付加価値を高めましょう。

※当記事はプロモーション広告を含んでいます。

・カッター入れとは?コンクリートに切り込みを入れる作業

カッター入れとは、斫り(はつり)作業を行う際に、残すべき部分まで過剰に破壊してしまわないよう、

コンクリートの表面にあらかじめ切れ込み(縁切り)を入れる作業です。

電動工具を用いた斫り作業では、主に手持ちのディスクグラインダーに人工ダイヤモンドが埋め込まれた刃をとりつけ、

任意で引いた墨(カットライン)に沿って切り込んでいきます。

これにより、斫る範囲と残す範囲の境界が明確になり、残すべき躯体の欠損を防ぎます。

用途に応じて様々な角度や幅、深さを調整します。まずは基本を覚えましょう。

@s.u.tec #ハツリ屋 #カッター作業 #作業動画 #現場仕事 #建設業 #従業員募集 #fyp #foryou #こだわり #hikoki #makita #楽しく仕事 ♬ Refresh Your Mind - Evoke Music

・斫り屋はカッター入れにどんな道具を使う?

弊社が言うカッター作業とは、主に グラインダー(サンダー)などの手持ち回転工具 を使ってコンクリートに切り込みを入れる作業です。

必要に応じて以下のような道具を使用します。

ベビーサンダー(ディスクグラインダー)

斫り屋の基本工具セットの一つ。

小回りが利くため、狭い場所や細かい切り込み作業に適しています。

コンクリート用カッターディスク(ダイヤモンドブレード)

切断面を効率よく削るために、刃先にダイヤモンド粒子が埋め込まれています。

刃の外形や形状など、必要な作業に応じて適切にブレードを選択しましょう。

集じん機(バキューム)

作業中に発生する粉塵を吸引して起きる作業者の健康被害や、周囲の環境を守ります。

自分は平気だから・・・と粉塵を気にせず作業を続けると将来的に時間が経ってから障害が出てくる恐れがあります。

マスク・ゴーグル・防音保護具

作業時の粉塵吸入防止、目の保護、騒音対策として必須です。

それぞれの顔の形に適した防塵マスクや、保護メガネ、耳栓、これらの保護具を必ず着用して、

飛散する粉塵やコンクリ片、さらには甘く見がちな騒音から身を守りましょう。

墨出し道具(墨ツボ・スケール)

切り込む位置を正確に出すために使用します。

スケールで位置を確認し、墨つぼでカットラインをだす。

現場監督が先行して墨出ししてくれることが一般的ですが、まだ墨が出ていないちょっとしたカッター作業に

即時対応するためにご自身で持ち歩くと良いでしょう

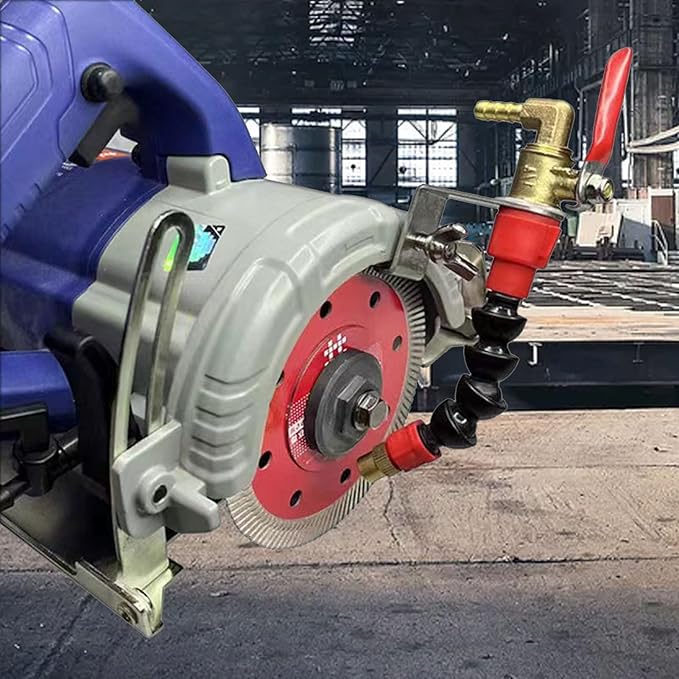

ポリタンなど水供給装置(湿式カッター使用時)

湿式で作業する場合、刃の冷却や粉塵の飛散防止のため水を供給します。

水を使うと粉塵の広域的飛散は防げますが、水と混ざったドロドロのノロが飛散するので、

マスカーなどのビニールで周囲を養生してから作業を行うことを強くオススメします。

・作業規模が大きい場合

大型のウォールソーやロードカッターなどの 専用切断機械 を使うこともありますが、

ここでは小規模・手持ち工具でのカッター入れを中心に説明しています。

・斫り職人が実践する、カッター入れ作業の3つのコツ

✅コツ①:力まない、急がない。

切り進めていく上で大事なことは、無理に力まない。

カッター作業におけるスピードとは、もちろん最低限の技術は必要ですが、

腕力ではなく、「機械の性能」「ブレードの切れ味」「コンクリートとの相性」で決まることがほとんどです。

切れ味が悪いからと無理に力を込めれば、工具に負担がかかるだけでなく、刃が熱で焼けて本当に切れなくなってしまいます。

何より、無理に力をかけることにより、最悪のリスク「キックバック」を誘発し身体に触れ負傷する原因に繋がります。

最初は慌てず、機械が自然に進んでいく正しい力加減を見つけることが、結果的に最も早く、安全な作業に繋がります。

✅コツ②:墨を「なぞる」な、刃の側面を「沿わせろ」

言葉で説明するのが難しいのですが、

カッター作業箇所には、基本的にはここを切ってほしいというライン(墨)が書いてあります。

その墨を上をまっすぐ切れるかどうかで斫りの精度が変わります。

初心者は刃の中心で墨の中心を漠然と狙いがちですが、これでは切り口がブレます。

カッターの刃の厚さは2ミリほどあり、その刃で漠然と細い線の中心を狙うと結構ズレてしまいます。

コツとして、基本は線をまたいだどちらかに狙いを定め、2ミリの刃の真ん中ではなく、

刃の側面を線に沿わせて墨をギリギリ消していくイメージで切っていきます。

刃の厚みを意識し、斫り落とす側のコンクリートを削るようにラインを入れるのが理想。

このミリ単位の意識が、最終的な斫りの精度を劇的に向上させます。

※前提としてはカッター墨は【ここから斫る】墨でもあるので、

理想は墨の内側(斫る側)を狙ってカッターを入れます。

✅コツ③:仕上げにより変わる刃の「角度」を意識する。

常に垂直に刃を入れるのが正解とは限りません。

例えば、補修を前提とするなら、残す躯体側に少しだけ内向きに刃を入れることで、

補修材の塗代ができて食いつきも良くなります。

カッターだけで仕上げるなら、完璧な垂直が求められます。

カットした角を欠けにくくしたければ、あえて少し外向きに入れることもあります。

このように、後工程を意識して刃の角度を使い分けることができれば、不要に電動ハンマーで斫る手順も減り、

カッター入れは、はただの「縁切り」から「仕上げのための適切な手順」として機能します。

・砥石・ブレードの交換におすすめの工具

わたしが使用した中で圧倒的におすすめしたいのがMITOLOYのピンレンチです!

1000〜2000円程度で買える交換ツールとしてはこれが本当に強くて壊れにくいです。

同価格帯でも他のピンレンチでは固着してしまった砥石を交換しようとしたときに、

ピンのほうが曲がって使い物にならなくなることが多いのですが、

こちらのピンレンチは先端を適切に熱処理して硬度を上げているらしく、他に比べると本当に曲がりにくくておすすめです。

こちらの記事でも紹介しています。

・カッター作業にはどんな危険がある?

ここからは、カッター作業に潜む具体的な危険と、それを克服するための必須の安全対策について、理由と共に深く解説します。

ただ「危ないから」ではなく、「なぜ、それがあなたを守るのか」を理解することが、本当の安全意識に繋がります。

カッター作業に潜む様々なリスク

- キックバック

刃がコンクリートに挟まったり、ねじれたりした際に、回転のパワーが逆流し、工具本体が作業者に向かって爆発的に跳ね返ってくる現象です。

高速回転する刃物が暴れながら自分に襲いかかってくる。これが、カッター作業における最も恐ろしい事故の正体です。「力まない」というコツは、この最悪の事態を避けるための大原則でもあるのです。 - 刃の破損・飛散

状態の悪いブレードや割れかけている砥石の使用、更には無理な作業による負担などで刃が破損して回転中の応力そのままに破片が顔や身体めがけて飛んでくる・・・

こちらも当たりどころによっては大怪我につながります。 - 回転工具による手や衣服の巻き込み

作業中、刃先に集中しすぎて持ちての位置に気が回らず、回転中の刃に触れ負傷してしまう。

回転させたまま体勢を変えようとしたときに弛んだ作業着が刃に巻き込まれ体に触れ負傷。 - 粉塵による呼吸器リスク

斫りに伴うカッター作業はコンクリートを切断するため細かな粉塵が発生します。

そのまま多量に吸い込むと息苦しくなったり塵肺などの病状を患う可能性も高くなります。 - 騒音による難聴リスク

斫り・グラインダーの作業の騒音は長い目で見れば高い確率で耳を蝕みます。

若い頃に耳栓などの対策をしてこなかった年配職人さんで耳が聞こえにくくなっている方が多くいるのです。

今が面倒だから、自分は平気だからではなく、長い将来を考えて騒音作業では確実に耳栓を使用しましょう。

上記のように、慣れや甘えによるリスクは多く発生します。

まずは「自分は怪我をしない!」ではなく「怪我はするものだ!」と認識した上で適切な対策を取りましょう。

特に、粉塵や騒音に対して、不快さに慣れてしまって保護具を着用しない人もいます。

将来的に害がある不快さに慣れないようにして、将来に渡って身を守る保護具の不快さに慣れましょう。

・必須の安全対策

① 安全カバーは絶対に取り外さない

「邪魔だから」と安全カバーを外すのは、大変危険です。

私も斫り屋ですので「カバーが邪魔で作業できない」という状況があるのはとても理解しています。

「カバーを外して作業したことないのか?」と聞かれれば口を濁すしかありません。

きっと安全を訴える現場の監督さんも同じ気持ちでしょう。

上記を理解しているうえで安全対策として言わなくてはなりません。

カバーは、万が一のキックバックや刃の破損・飛散からあなたを守る最後の砦です。

どんな状況であれ、必ず正規のカバーを装着して作業しましょう。

② 必ず耳栓、マスクなど保護具を装着

斫り、カッター入れの作業音は非常に音が大きいため、将来的に難聴になるリスクがあります。

また、発生した粉塵を多くまたは長期に渡り吸ってしまうと、塵肺や肺がんなどを患ってしまうリスクが高まります。

いずれも短期的には症状が出にくく、『このくらいの作業なら』と油断して保護具を着用しない方もまれにいますが、

建設現場、特に斫り・解体作業においては、必ず装着する癖を付けましょう。

③ 保護手袋の正しい知識を持つ

保護手袋必須!

できれば軍手より耐振動手袋や切創防止手袋、さらに理想は外側に革手袋の着用がベスト。

💡『回転工具で軍手はNG』は誤解?

たまに、回転する工具はすべて手袋禁止と誤解されている方がいます。これは、インパクトドライバーやドリル、旋盤など回転部に直接触れる可能性がある機械に該当するルールです。特に軍手だと繊維が引っかかり、手指を巻き込んで負傷する恐れがあるのでNGとされています。

今回のようなコンクリートカッター(グラインダー)では、機械による継続的な振動から振動病になるリスクを避ける為に、耐振動手袋の着用が推奨されています。

また、切断工具では、刃に触れた時点で巻き込みリスク以前に切創のリスクの方が高いのです。

これらの理由から、【切創防止手袋や耐振動手袋の着用が望ましい】と言えます。

いずれにしても、軍手単体での使用はあらゆる観点から推奨されません。

作業に適した保護手袋を着用して安全対策しましょう。

④ 集塵対策は、自分と現場を守る「マナー」

カッター作業ではダイヤモンドブレードでコンクリートを削ることにより切り込みを入れていくので、

細かなコンクリの粉塵が多量に発生します。

作業者本人の健康被害に加え、周辺に飛散させると、そのリスクを環境汚染としてばらまくことに。

それだけではなく、近隣の家屋や自動車などの資産も粉塵により汚損させる可能性もあるため、

現場や環境に応じて、集塵機や集塵袋を装着した送風機を使用し、吸塵しながらの作業を心がけましょう。

集塵カバー

送風機の出口側に粉塵を捕まえるフィルターをセットし使います。

最小化するために必須!

集塵機のようにピンポイントで吸塵するのではなく、

広い吸気口で周辺の空気ごと吸うので、

面取り作業のように方向性の定まらない粉塵の発生に効果的です。

集塵機

斫り屋の集塵対策装備の定番!

そのまま粉塵の出口に吸い口を当てて吸塵することもできますが、

それぞれの用途に合わせたアタッチメントやアダプターをつけることで集塵機能付きのグラインダーとして飛散する粉塵の量を激減させることも可能!

粉塵は、あなたの肺を蝕むだけでなく、現場全体を汚染します。集塵機や集塵袋を正しく使用することは、自身の健康を守ることはもちろん、「周りに配慮できるプロの職人である」という信頼の証にもなります。

・水を使った湿式作業も効果的

粉塵対策として、水を使った湿式カッターも効果的です。

専用の注水器具などを使い、刃先の切り口に水を含ませることにより、

粉塵を泥状(ノロ)にして粉塵の飛散を防ぎます。

デメリットとして

近距離的にはノロが飛び散り周囲を汚したり、

流れたノロが床を汚したり、下水に流入し汚染する可能性もあります。

適切に養生を行うなどして、効果的に活用しましょう。

※補足として

水を使った湿式では、刃の焼けを抑えて、切り口を湿らせることにより食いつきを良くし、

切れ味の持続性が乾式よりもずっと良くなることが多いです。

特にハンドカッター作業ではどこでも使える手法ではないですが、環境や作業に応じて効果的に利用しましょう。

特に、電動工具では漏電・感電の危険があるので、絶対に本体部分を濡らさないように工夫や注意が必要です。

基本的には湿式はエアーカッターでの施工が望ましい。

👆この動画で使用しているアタッチメント

※専用品ではないので自己責任での使用になります

⑤ 安定した姿勢と、工具の正しい保持

不安定な足場や無理な体勢での作業は、キックバックに対応できず大事故に繋がります。

必ず両足でしっかりと踏ん張り、工具は両手で確実に保持する。この基本動作こそが、あらゆる危険からあなたを守る土台となります。

・刃の取り替えには特別教育の受講が必須

✅実は必須!「研削砥石の特別教育」

ハンドグラインダー(サンダー)の砥石(ブレード)の取替えや、試運転の業務は、労働安全衛生法により「研削砥石の取替え等の業務に係る特別教育」を修了した者でなければ行ってはならない、と定められています。

つまり、事実上、日々のカッター作業は、本来この資格が必須なのです。

「知らなかった」では済まされない、コンプライアンスの基本であり、現場によっては資格証の提出を求められ、場合によっては退場処分になりかねない、

特別教育の受講はあなた自身の身を守るための第一歩です。

斫りに関する特別教育については👇こちらの記事で解説しています。

グループリンク

✅仕事を休まず資格を取る「オンライン受講」という選択肢

「資格が必要なのは分かったけど、講習のために現場を休むのは…」

その気持ち、痛いほど分かります。私も、以前は丸一日を潰して講習会に参加していました。

しかし、今は時代が違います。

この「研削砥石の特別教育」をはじめ、多くの建設業関連の講習が、オンライン(Eラーニング)で受講可能になっています。

自宅や事務所で、仕事終わりの好きな時間に学習を進め、修了証を取得できるのです。これは、忙しい職人にとって、もはや必須の知識と言えるでしょう。

私自身最近知って試しているところです。

実技が必要な特別教育は会社や現場での技術者に監修・教育して貰う必要があるそうなので、

先に取得している先輩や上司に実施してもらえるか相談しましょう。

オンライン受講先の参考

- SAT株式会社:特別教育から国家資格の受験対策まで、幅広いオンライン講座を提供。

(私が実際にオンライン受講した講座です)

まとめ

カッター入れは、単なる斫りの前工程ではありません。それは、あなたの職人としての価値を大きく左右する、極めて重要な作業です。

最後に、この記事でお伝えした要点を振り返りましょう。

デキる職人になるための3つの要点

① 技術:3つのコツをマスターする

- 力まない:機械の能力を把握し、無理な力で押し込まない。

- 刃の側面を沿わせる:墨の中心ではなく、残す側の線に刃の側面を沿わせる意識で、ミリ単位の精度を出す。

- 角度を意識する:後工程を常に考え、仕上げに合わせた最適な刃の角度を選択する。

② 思考:リスクの本質を理解する

- 危険を知る:キックバック、刃の破損、巻き込みなど、具体的な危険とその発生理由を正しく理解する。

- 安全対策の意味を考える:「なぜカバーが必要か」「なぜこの手袋を選ぶべきか」という理由まで考えることで、本当の安全意識が身につく。

③ キャリア:作業に必要な資格を取得しよう

- 資格を取得する:「研削砥石の特別教育」は必須。オンライン受講などを活用しよう。

これらの技術、思考、そして安全への意識をマスターして初めて、あなたは後工程の職人や現場から、本当の信頼を勝ち取ることができます。

その繊細なカッター入れの質が、最終的にあなたの職人としての価値を大きく左右するのです。

🌟斫り作業を行うためには、身を守るための適切な保護具の着用が必要です。

こちらの記事にも載せていますので参考にしてみてください。

👉『【はつり作業】気持ちはわかるが、保護具は着用しよう!』

記事で使っている動画は、弊社運営のTikTokから引用しております。

是非合わせてお楽しみください⇒SNS

また、求人も募集しておりますので、興味がある方は是非覗いてみてください。

⇒求人情報

最後まで読んでいただきありがとうございました。カッター入れは斫り作業の品質を左右する重要工程です。

安全対策を徹底し、正しい道具と正しいコツを身につけましょう!